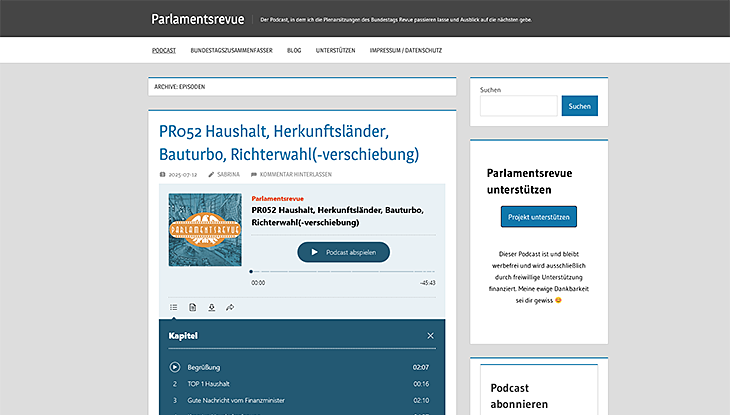

Preis verliehen für Idee und Umsetzung

Gesamtverantwortung: Sabrina Gehder

Internetadresse: parlamentsrevue.de

Begründung der Jury: Mit dem Podcast „Parlamentsrevue“ nimmt Sabrina Gehder ihre Hörer*innen mit an den Pulsschlag der Demokratie auf Bundesebene. Sie gibt unterhaltsame und sehr informative Einblicke in kleinteilige, aber keineswegs unbedeutende Entwicklungen im Bundestag, die im medialen Nachrichtenrauschen teilweise untergehen. Dabei nimmt sie die Plenarsitzungen detailliert auseinander. Diskussionen und Gesetzesänderungen ordnet sie in größere Zusammenhänge ein, ohne zu überfrachten. Mit Witz und nicht selten leiser Ironie beleuchtet sie kleine Tricks, wie etwa in anderen Gesetzen versteckte Gesetze, oder kritisiert sehr kurzfristig von Ministerien vorgelegte Entwürfe. Im Fokus der Parlamentsrevue steht dabei stets die Transparenz der parlamentarischen Arbeit – oder der Mangel daran. Daran hält sie sich auch selbst: Gehder macht ihren eigenen Hintergrund, ihre Arbeitsweise und die Grenzen ihres Wissens transparent und gibt Einblick in die Entstehung des Podcasts. Die „Parlamentsrevue“ ist partizipativ und lädt Nutzer*innen ein, sich mit der Arbeit des Bundestags zu beschäftigen. Durch eine zugängliche Aufbereitung und eine für einen Polit-Podcast einfache Sprache baut sie Hürden ab. Dabei bindet sie viele Details zur Arbeitsweise und Organisation des Bundestages ein, die die Parlamentsarbeit sehr anschaulich machen und dazu ermutigen, sich zu beteiligen, selbst zu recherchieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Mit großem individuellem Engagement nutzt Gehder verschiedenste Mittel, die das Netz zur Verfügung stellt: Online ist zu jeder Folge eine Fülle an weiterführenden Informationen zu finden. Das Tool „Bundestagszusammenfasser“ gibt ergänzend dazu einen gebündelten Überblick über den Status aktueller Gesetzesvorhaben, Tagesordnungen, Ausschüsse und Beschlüsse – etwas, das man eigentlich vom Bundestag selbst erwarten könnte.

Beschreibung: Debatten, Beschlüsse, politische Taktik – das behandelt der Podcast „Parlamentsrevue“ von Sabrina Gehder. Er bietet unabhängige Rückblicke auf Parlamentssitzungen und analysiert Gesetzgebungsinitiativen. Ergänzt werden die Folgen durch Transkripte, Beteiligungsformate und umfangreich bereitgestelltes Quellenmaterial. Das crowdfinanzierte Format vermittelt fundierte Einblicke in parlamentarische Abläufe. Damit stellt es einen wichtigen Beitrag zur Politikvermittlung auf allgemeinverständlichem Niveau dar.